【第1回 エクストリームスポーツ情報】 もはやこれはバスケじゃない!漫画のような世界を実現させた超人バスケ「スラムボール」を一度は見るべき

人は、サルの時代から、原人、旧人、新人と経て人類へ、といったようにこれまでに何度も進化を遂げてきたと言われている。

そして今、人はまた更なる進化を遂げようとしている。

そう、「超人」として。

「超人」とは人が人を超えた能力を持つ人間であり、そんな進化を遂げようとする者たちがこの世には存在するのだ。

その進化を生み出しているのが、

普通ではない条件下で行われ、人が限界を超えることにより、「超人」になるスポーツ、

「エクストリームスポーツ」である。

そこでエクストリームスポーツの紹介として第一回にお届けするのが、

トランポリンとバスケットボールが合体したアメリカ発祥のスポーツ「スラムボール」。

この競技は、

各ゴール前にトランポリンを4面設置して行うバスケットボールである。

ん?なんだって?

この時点でよくわからない?

うん。安心してほしい。書いている私もよくわからない。

アメリカ人はいったい、何を考えているんだ!!

アメリカ人のことだから、

バスケで高くジャンプできた方がカッコいいんじゃないの?

あっ、だったらトランポリンをゴール付近に置けばいいじゃん!

とか、そんなノリでやりだしたんじゃないだろうか?(偏見)

ところが、このスポーツ、

テニスの王子様のバスケ版、

超人であるキン肉マンがバスケをやったらこういう風になるんじゃないか?

というくらい、「すごい」という陳腐な日本語しか出てこない、

人間の持つ俊敏力・俊敏力・跳躍力・パワーについて我々が知っているレベルすべてを

凌駕したパフォーマンスをみせてくれる、ハイスペクタルなスポーツなのだ。

では早速、スラムボールのルールを見てみよう。

【ルール】

・1クォーター8分の4クォーター制

・4対4 ベンチ入りは9人まで

・スリーポイントラインの外側からのシュートとダンクは3ポイント。 それ以外は2ポイント

・同チームの選手が同じトランポリンに入ってはいけない

・Protective Gear(膝・肘当てやヘッドギア)をつけることが原則

明らかな暴力は反則だが、手を肩より下げた状態でのタックル、

ドリブルをついた後は、前からなら上半身へのタックルはOK

となっている。

ん?

・Protective Gear(膝・肘当てやヘッドギア)をつけることが原則

明らかな暴力は反則だが、手を肩より下げた状態でのタックル、ドリブルをついた後は、前からなら上半身へのタックルはOK

いや、これ、もうバスケちゃうやろ。ラグビーやん。

思わず本音がこぼれ出てしまう、ツッコミどころのあるルールである。

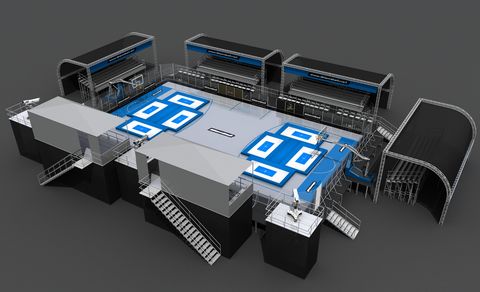

ところで、ゴール前にトランポリンを設置する、ってどういうことなのか、会場の写真を見ていただこう。

写真(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/New_Slamball_Court_photo.jpg)

ゴール前に横長にした2つのトランポリンを並べ、左右各々に縦長にした1つのトランポリンを設置している。

そして、トランポリンのフレームが太いため、

そのフレームを活用することでも動きの可能性を大きく広げることに成功している。

このスポーツの超人性は、

百聞は一見に如かず、ということで動画をさっそくみてみよう。

【動画】

ダンク!ダンク!ダンク!

これでもかというダンクの応酬。

ダンスのように表現豊かなダンクの数々。

そして

とにかく、飛ぶ、跳ぶ、翔ぶ!

「とぶ」という字のあらゆる表現を体現したバスケ。

必殺技ならぬ、超人技のオンパレード!!

CGでも合成でもワイヤーアクションでもない!

映画でもない!

れっきとしたリアルスポーツである!

このパフォーマンスを生身の人間がおこなっているから驚きだ。

漫画の世界が現実化したのではない、

現実世界が漫画化したのだ。

しかし、どうしてこのようなバスケが生まれたのだろうか?

創始者のメイソン・ゴードン氏曰く

「テレビゲームとスポーツを融合させたかった・・・」と。

も、もう一回確認してみようか・・・。

なぜ、このスポーツは作られたのか?

メイソン・ゴードン(創始者)「テレビゲームとスポーツを融合させたかった・・・」

お、おい、そ、そんな理由なの??

HUNTER×HUNTERのメルエルが死を悟った時に言った「 最期を…コムギ、お主と打って過ごしたかった。」という願いと重みが全然違う。

ノリで作ったんじゃないの?と最初に思ったけど、

本当にノリだったじゃないか!!

そんな、ノリのような理由で始まったにも関わらず、

2000年代はじめに誕生以来、TV中継も何度かされるなどアメリカで人気になりつつある「スラムボール」。

もしかしたら近いうちに日本でも行われるかもしれませんね。

(文:岡田紘樹)